區域協同促綠色發展——基于自然的全域土地綜合整治方法

世界自然保護聯盟將地域方法列入基于自然的解決方案,并于2013年建立了其基本原則。越來越多的實例證明,地域方法作為一種前沿理念、工具和技術體系,能夠幫助建立綠色經濟的基礎;扭轉農田、牧場、森林和分水嶺的退化;增加農業生產和糧食安全;增強當地人民的生計;更為重要的是作為一種保護與發展兼顧的方法,有益于碳中和。

地域方法對生物多樣性和生態系統服務具有中性或積極影響

地域方法是在指定區域范圍內,通過擴大協同和減少權衡整體管理空間范圍內各種土地用途和利益相關者訴求,以同時滿足適應氣候變化、糧食安全、生計機會、生物多樣性保護和文化娛樂需求的綜合解決方案。2013年,英屬哥倫比亞大學杰弗里·塞耶教授系統論述了能夠協調農業生產與生態環境保護的地域方法的十大原則,包括提高對影響本地干預措施的上個層次生態和下個層次生態過程的認識,多尺度分析確定干預措施等。通過對地域方法與普通方法的對比,可以看出多功能、跨部門、復雜系統、多尺度、可持續性和參與性是地域方法的主要特點。目前,地域方法已被《氣候變化公約》和世界自然保護聯盟等眾多國際公約及機構采納或推薦。

生態農業伙伴機構聯合康奈爾大學等其他25個國際知名科學機構,共同開發了判斷地域方法是否朝著正確方向發展的評價指標體系,主要包括4個目標層和20項準則構成。其中,4個目標層為:一是保護目標。包含了地域內足夠數量和適當配置的自然和半自然生境,以保護本地生物多樣性;地域內的自然和半自然生境與歷史上該地域中發現的生境的組成和結構接近;地域中的重要物種具有生物活性;地域提供了當地、區域和全球重要的生態系統服務;自然地區和水生資源不因生產地區人類活動而退化。二是生產目標。包含地域為可持續生產提供了條件;生產系統對自然和人為干擾具有彈性;生產實踐對地域中的野生生物多樣性和生態系統服務具有中性或積極的影響等內容。三是生計和福祉。包含家庭和社區能夠在維持自然資源的同時滿足其基本需求,以及家庭和社區可持續和公平地獲得關鍵的自然資源儲備和流動等內容。四是機制目標。包含在景觀尺度上發揮跨部門互動的作用;生產者和其他社區成員參與全域綜合規劃和管理;公共政策支持地域方法、市場為地域方法提供激勵等。

目前,全球范圍內有很多地域方法項目正在實施中。在巴西的圣費利克斯市示范項目,碳排放量已經下降了85%(2008~ 2014年);在中歐,流經19個國家的多瑙河現在變得更加干凈;在埃塞俄比亞高地,采用地域方法使生產力和糧食安全有所提高。實踐證實,地域方法是同時解決保護與發展挑戰的新嘗試,是一種在多個尺度上整合利益相關者,形成實現社會、經濟、生態和文化多目標的土地管理戰略以及系列評估和權衡管理的工具。地域方法意味著從面向項目轉向面向過程,重點是要將地域看作是動態的,即它們不會因為項目結束而終止,3~5年的項目周期遠不能滿足生態系統修復的需要,傳統開發和研究機構使用的項目管理框架并不適用地域方法,久久為功持續管理是成功的關鍵。據聯合國環境規劃署綠色經濟計劃估計,到2050年,用地域方法改造現有化學密集型單一農業,總需求每年約1980億美元。

地域方法讓透支的耕地、草原、水域、灘涂、森林得到休養生息

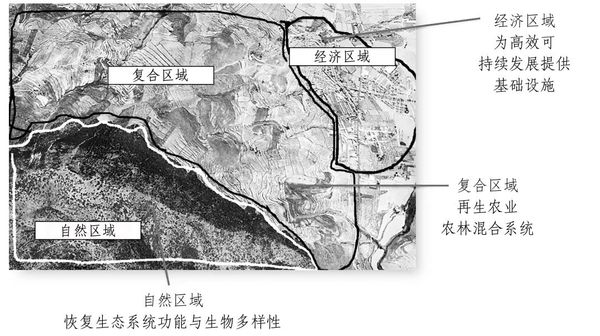

共同土地基金會研發了三區域(自然、農業、城市)4收益(生計、社會、生態、精神)20年模式的地域方法,簡稱4收益法。計劃到2040年恢復全球范圍內1億公頃退化土地(占地球上20億公頃退化土地的5%),具體做法是每個示范區先創建關于“現在是什么”(現狀)和“未來可以成為什么”(未來情景)的共享愿景,并將示范區劃分為自然、復合、經濟三個空間。自然空間重點是保護和恢復本地植被、樹木和生物多樣性。復合空間重點是恢復表層土和生物多樣性,并通過再生農業、農林復合經營和整體放牧系統實現退化土地恢復和可持續的經濟收益。經濟空間致力于形成可持續的經濟生產力,并設有專門的區域吸引高附加值的活動。項目期至少20年,要同時獲得生計、社會、生態、精神四種效益。

區域方法中的三類區域

例如:在西班牙南部的埃斯特帕里奧高原100萬公頃歐洲杏仁生產區內,針對該區域土壤侵蝕、干旱、含水層枯竭、生物多樣性喪失、失業和人口流失等問題,啟動20年(2014-2034)周期項目,將傳統農業向農林系統可持續農業轉型。其中57.5萬公頃的自然區域(原來是退化的草地、森林和保護區)、1.5萬公頃的經濟區域(基礎設施和城市區域)和41萬公頃的退化嚴重的復合區域(原來是杏仁、谷物等農產品生產區域)。推動農業可持續發展,讓透支的耕地、草原、水域、灘涂、森林能夠休養生息。目前恢復了2.5萬公頃的自然區域,已封存260萬噸的碳。

地域方法對我國實施全域土地綜合整治具有三大借鑒意義

在生態文明建設與2060碳中和目標下,地域方法對我國正在進行的466個全域土地綜合整治試點更加具有借鑒意義。

在復合區域創建關鍵的洼地來捕捉雨水

注重整治區域向碳中和受益型轉型。我國的全域土地綜合整治,目標是生態文明背景下助推鄉村振興。這些要求都跨越部門與項目尺度,可以借鑒地域方法系列理念與工具,防止出現中央看到的是“全域與綜合”,地方滿眼是“土地與指標”,實現從急功近利或者過度關注畝均投資強度和耕地指標的范式向短期目標入手,中期目標切入,實現鄉村全域恢復與振興和助力實現碳中和的氣候適應型的轉換。

注重企業與金融模式的轉型,從鏈式轉向循環式。地域方法注重企業與金融機構的參與,鼓勵企業從傳統的價值鏈模式即每一個環節都為產品或服務增加價值而實現產品的最大的價值增值,向循環經濟產業模式即經濟系統與自然生態系統相互協調、統一、和諧,通過清潔生產、資源綜合利用、生態設計和可持續消費等融為一體的循環經濟模式轉型,鼓勵進行地域 溯源認證,在地域方法設計時注重可貸款項目即有收益項目的設計,加大綠色金融支持,實現地域可持續管理。這些做法可以在全域土地綜合整治中充分借鑒,如整治后建立地域標識農產品綠色認證,鼓勵一二三產業融合及發展循環經濟,注重吸引社會資金,加大綠色金融支持力度,從而實現綠水青山與金山銀山相互轉換。

注重地方感。地域方法的一大特點是地方感,這使得人們有動力去保護對其有意義的地域。一個有意義的地域應包括地點、地方和地點感三個基本方面,包含地方依戀、地方認同、地方滿足、歸屬感、凝聚力、地方特色等元素。地方感,對我們進行全域土地整治中注意保護好“鄉愁”提供有效工具。注重地方感要避免一 刀切式地大規模移民搬遷,要減少人為切斷“鄉愁”的做法。

(作者:羅明 張琰 張驍 楊崇曜 單位:自然資源部土地整治重點實驗室,世界自然保護聯盟中國代表處)

原標題:《區域協同促綠色發展——基于自然的全域土地綜合整治方法》

|

|